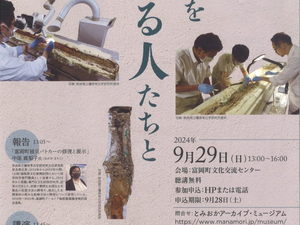

とみおかアーカイブ・ミュージアム講演会

とみおかアーカイブ・ミュージアム講演会資料をまもる人たちと科学

■日時 2024年9月29日(日) 13:00~16:00

■会場 富岡町文化交流センター

・聴講無料

・参加申込:HPまたは電話

・申込期限:9月28日(土)

お問合せ:とみおかアーカイブ・ミュージアム

https://www.manamori.jp/museum/

電話:0240-25-8644

●報告 13:05~

「富岡町被災パトカーの修理と展示」

中尾 真梨子氏(なかお まりこ)

奈良県立橿原考古学研究所主任研究員 奈良出身。2012年から2022年の間、(公財)福島県文化振興財団において保存科学専門職員として従事する。2022年から現職。専門は文化財保存科学。従来の方法より、安価で簡便な水浸出土木製品の処理方法の開発や、被災した水損資料の新たな乾燥方法の開発について研究している。2018年~2021年、富岡町アーカイブ施設整備識者検討部会委員。

●講演 13:45~

「人と科学で支える文化財 ~保存科学よもやま話-近年の発掘と出土品を例として~」

奥山 誠義氏(おくやま まさよし)

奈良県立橿原考古学研究所 企画学芸部 資料館 総括研究員

・略歴

北海道室蘭市出身。京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科修了。博士(学術)。2000年4月~2005年6月 財団法人福島県文化センター(現公益財団法人福島県文化振興財団)にて、文化財保存科学の業務に従事。また、福島県文化財センター白河館(まほろん)開館準備にあたる。県内埋蔵文化財担当者向け研修なども担当。2005年7月 奈良県入庁。奈良県立橿原考古学研究所にて勤務。現在に至る。

・専門

文化財保存科学:有機質材料、特に出土織物等の繊維製品の材料研究とその保存法の研究を進めています。令和5年度に出土した奈良市富雄丸山古墳出土蛇行剣の応急的な保存科学的処置を担当しました。また、現在、国宝藤ノ木古墳出土品修理事業担当者として修理に携わっています。

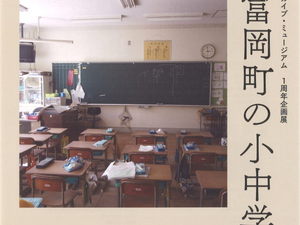

文化財群の保存と継承

文化財や地域資料、震災遺産は自然に残っていくものではありません。誰かが発掘調査したり、資料保全活動を展開したりして文化財やさまざまな資料を見出し、将来に継承するために必要な保存の処理を施します。とみおかアーカイブ・ミュージアムに展示しているパトカーは、住民や協力団体、県内の博物館関係者などが協力して保存のための作業を行ってきました。東日本大震災・原子力災害で生じた震災遺産に限らず、近年全国で多発する水害で水浸しになった文書類や民具、写真などもたくさんの人の手によって救出やクリーニングなどが行われています。そして全国で発掘調査されている埋蔵文化財や貴重な建造物、美術資料や古文書・古写真などもありとあらゆる資料が文化財保存科学の専門家たちの日々の努力でまもられてきました。今回の講演会では、文化財や震災遺産がどのような過程を経て未来につないでいかれるのか、最前線で活躍する専門家のお話をうかがいます。お二人とも福島県にゆかりがあり、現在は奈良県で近年見つかった日本を代表する文化財群の保存を担っています。文化財や資料の継承について考えてみましょう。